年の途中で退職したため年末調整を受けていなかったので、e-Taxで確定申告をしました。

医療費も結構払っていたので医療費控除と、ふるさと納税を行っていたので寄付金控除も併せて申告しますが、これらはマイナポータル連携することにより非常に簡単に申告できました。

マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。

懐かしの住基カード時代の e-Tax は、紙で出すより手間がかかったものです。

それ以来 e-Tax に懲りた人も、劇的な進化に驚愕必至ですよ☺

マイナポータル連携

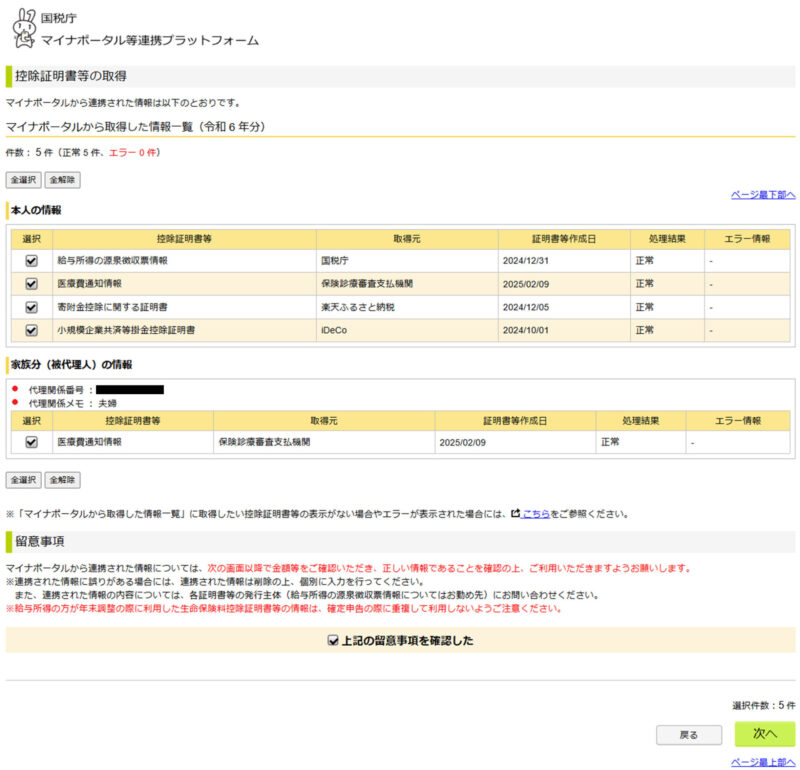

事前準備としてマイナポータルで確定申告で必要な証明書等を選択します。

医療費控除は病院でマイナ保険証ではなく健康保険証を出していた場合でも、健康保険証とマイナンバーカードの紐づけをしておけば自動的に医療費通知情報が取得できました。

寄付金控除はふるさと納税はすべて楽天で行っていましたので、マイナポータルと楽天ふるさと納税を紐づけることで証明書を取得できました。

それらの他に、iDeCoと給与(源泉徴収票)も連携しました。

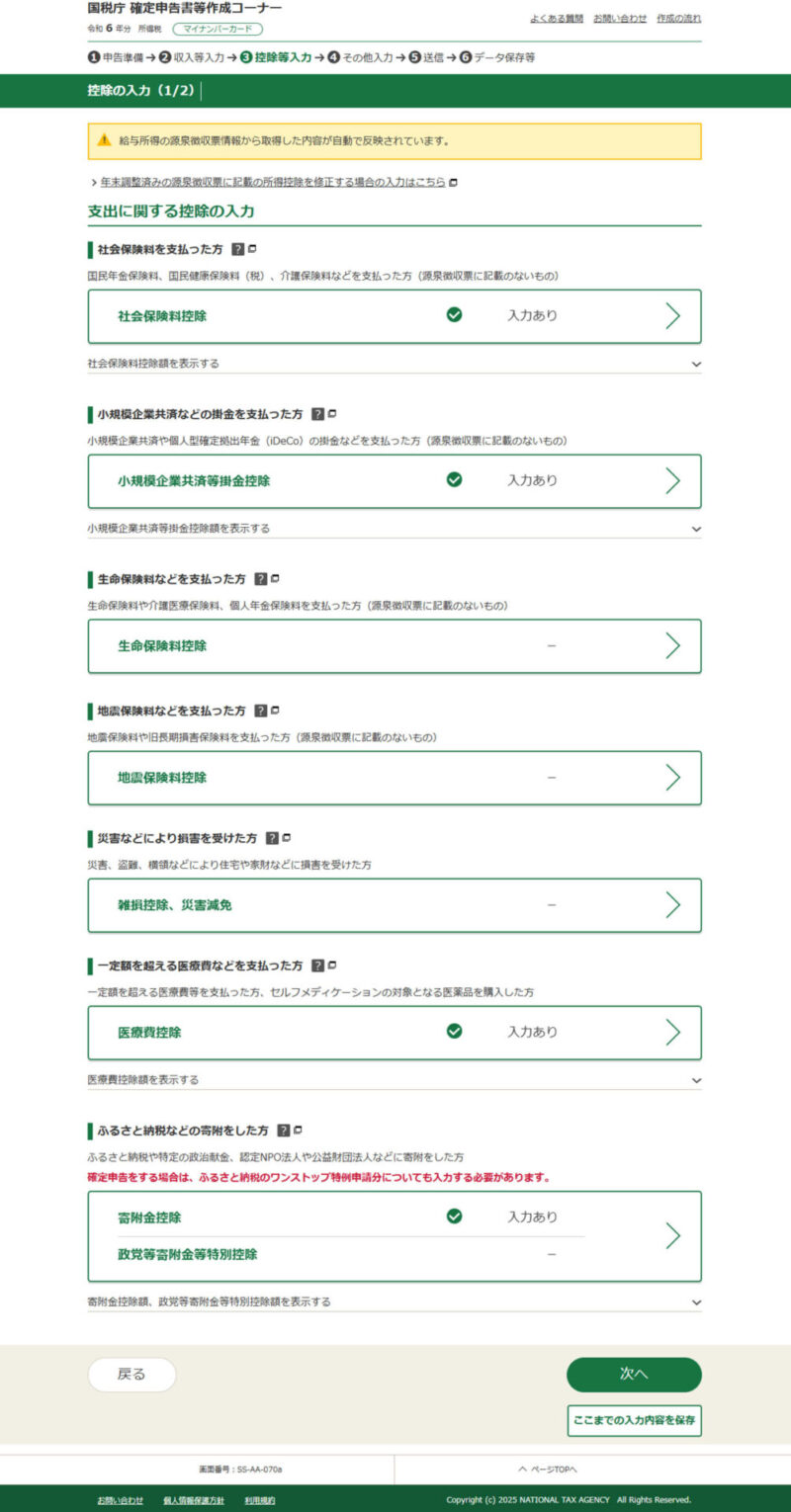

但し、生命保険料控除だけは対応していない保険会社があったため連携できませんでしたが、量も多くないので手入力で済ませました。

e-Taxで確定申告

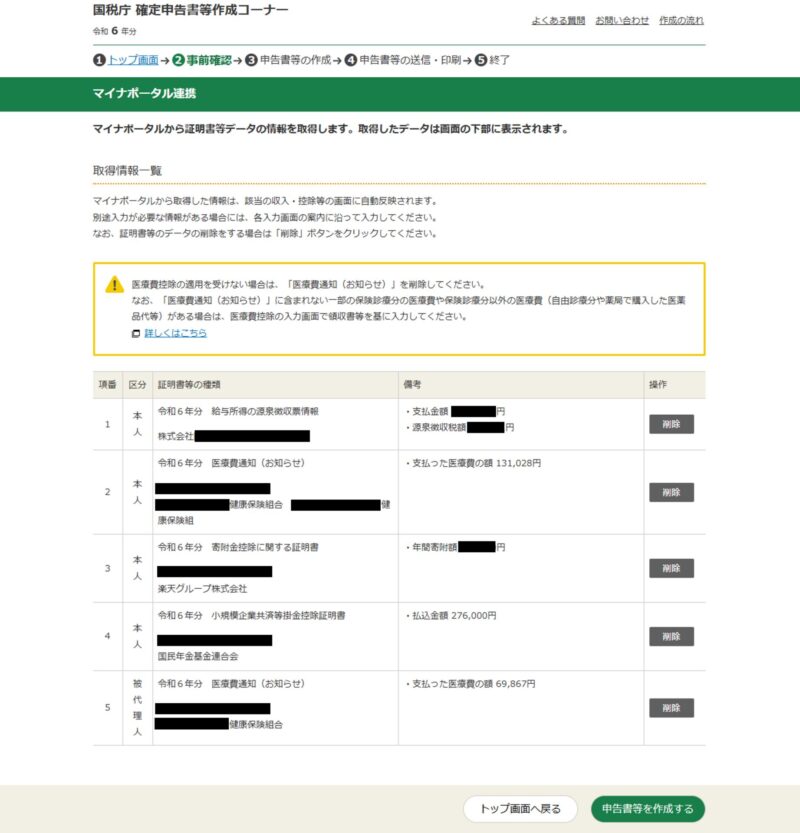

マイナポータルから証明書等のデータを取得

国税庁の確定申告書等作成コーナーでマイナポータルに移動して情報を取得ボタンから画面の指示に従って進めていけば、各情報が連携されます。

なお、家族分の医療費通知情報については代理人設定することによって取得できます。

マイナポータル連携データ以外の入力

保険適用されない分の医療費

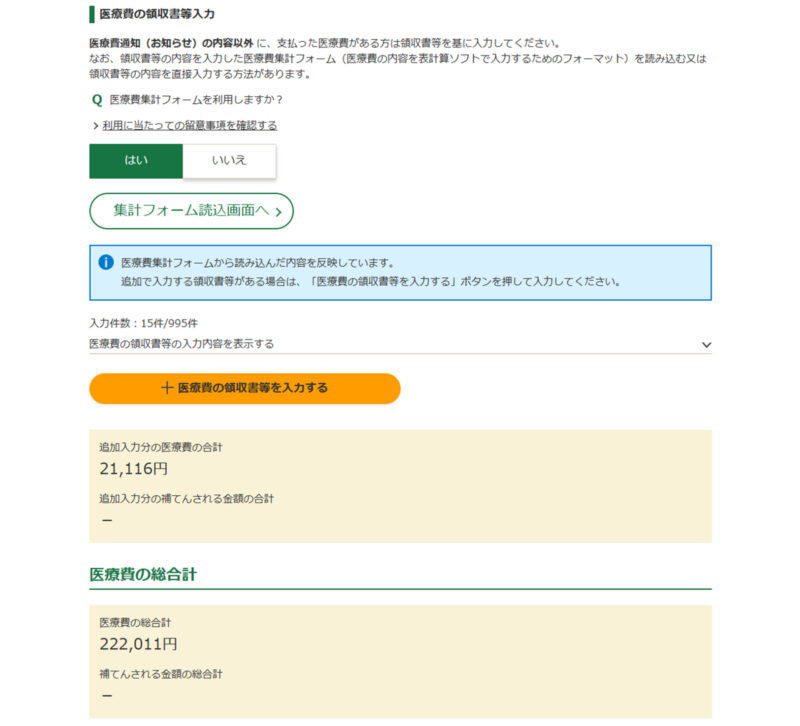

保険適用されない診療分や薬局で購入した薬、病院までの交通費などは手動で入力します。

私の場合は国税庁の確定申告書等作成コーナーからダウンロードできる医療費集計フォームを利用しました。

作成した医療費集計フォームをアップロードすることで、自動的に医療費の総合計に計上され、明細も生成されます。

生命保険料控除

マイナポータル連携ができない保険会社の保険料は、手動で入力しました。

これらは保険会社から発行される証明書に記載の金額を入力すれば、自動的に控除額が計算されます。

送信およびデータ保存

送信前に確認用のPDFが作成されますので、内容を確認します。

漏れや間違いが無ければ送信します。

最後に送信したPDFと入力内容を保存したデータファイルをローカルに保存して完了です。

なお、令和6年分所得税の定額減税については、e-Taxで申請した場合は自動で計算されていました。

まとめ

医療費控除は大量の領収書をまとめるのに手間暇がかかるのが難点でしたが、マイナポータル連携を利用すれば保険適用分については全て自動で完了しますし、領収書の保管も不要なのでかなり便利でした。

また、マイナポータル連携すれば漏れや入力ミスを防ぎ、時短と正確さというメリットを享受できます。

この方法は下記の2つが必要になりますが、揃えてでもやったほうが良いと思います。

- マイナンバーカード

- 電子証明書対応のICカードリーダライタまたはスマートフォン

私の場合、ICカードリーダはソニーのPaSoRiを利用しました。

以上、参考になれば幸いです。